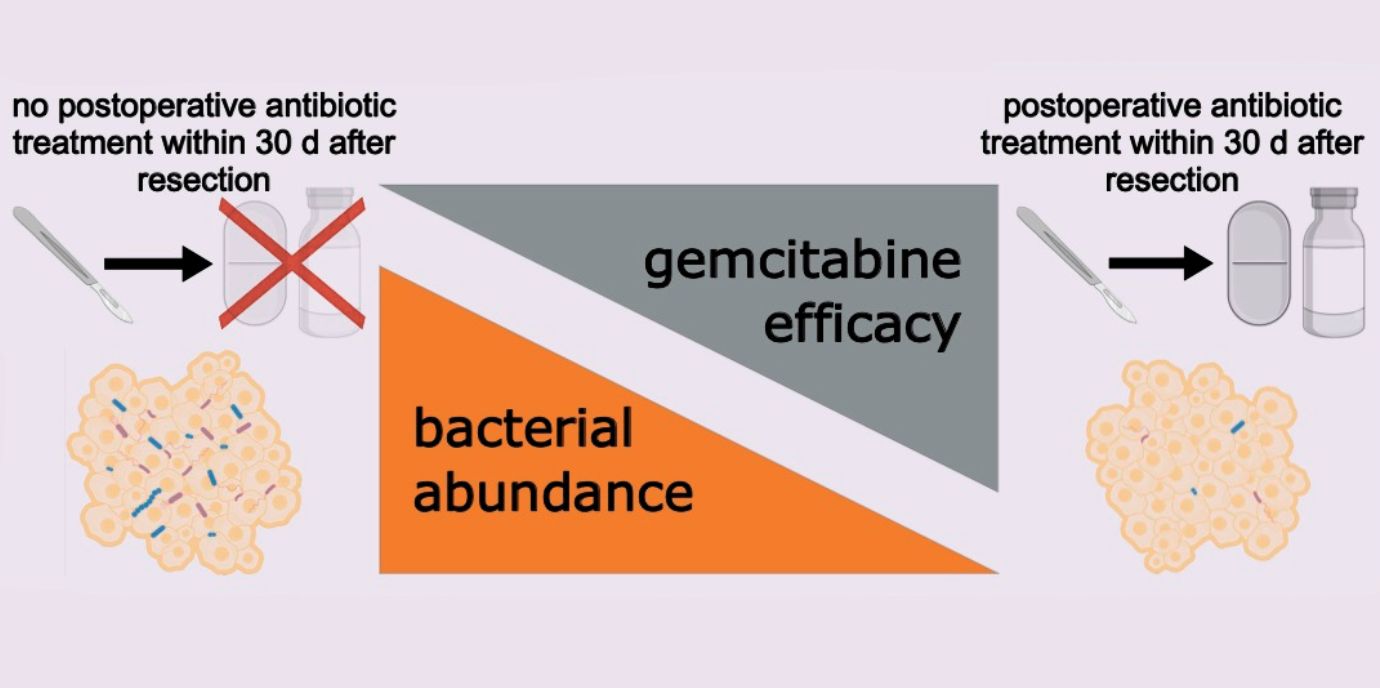

Antibiotika verlängerten das Leben von PatientInnen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs

PatientInnen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs überlebten doppelt so lang, wenn sie nach der operativen Krebsentfernung zusätzlich zur Chemotherapie mit Gemzitabin ein Antibiotikum erhielten. Das ist die Erkenntnis einer retrospektiven Studie von Steffen Ormanns, Leiter des Instituts für Allgemeine Pathologie und seinem Team an der Medizinischen Universität Innsbruck, die ihm zufolge rasch in die Praxis umzusetzen wäre. Die ForscherInnen planen Nachfolgestudien, um die Ergebnisse zu sichern.

Vom Mund abwärts, über die Speiseröhre, den Magen bis zum Darm sind die inneren Organe des Menschen mit Milliarden von Keimen besiedelt – auch die Bauchspeicheldrüse, die nah am Zwölffingerdarm liegt. Für MedizinerInnen, wie Steffen Ormanns, dem Leiter des Instituts für Allgemeine Pathologie an der Medizinischen Universität Innsbruck, kommt es daher nicht überraschend, dass bei Bauchspeicheldrüsenkrebs auch im Tumorgewebe Bakterien zu finden sind.

Bakterien unterdrücken die Wirkung von Gemzitabin

„Wir haben in unseren Studien der vergangenen Jahre gesehen, dass es bestimmte Keime gibt, die für eine sehr schlechte Prognose der PatientInnen sorgen. Das gilt insbesondere im Setting der adjuvanten Chemotherapie, welche unterstützend nach der operativen Krebsentfernung eingesetzt wird“, sagt Ormanns. Genau gesagt wird ein Tumor, der sehr viele dieser Keime enthält, von Gemzitabin, einem häufig angewandten Chemotherapeutikum, nicht ausreichend angegriffen. Eine israelische Forschungsgruppe hat bereits 2017 im Mausmodell gezeigt, dass bestimmte Keime in der Lage sind, Gemzitabin abzubauen, der Wirkstoff wird zu einem inaktiven Stoffwechselprodukt und zerstört die Krebszellen nicht mehr. Ganz grundsätzlich könne man sagen: Je höher die Bakterienlast im Tumor, desto schlechter die Prognose. Nun wurde die Forschungsarbeit mit dem Titel „Intratumoral bacterial abundance confers poor response to adjuvant gemcitabine in resected pancreatic cancer patients which is mitigated by postoperative antibiotics” im British Journal of Cancer (Nature-Gruppe) veröffentlicht.

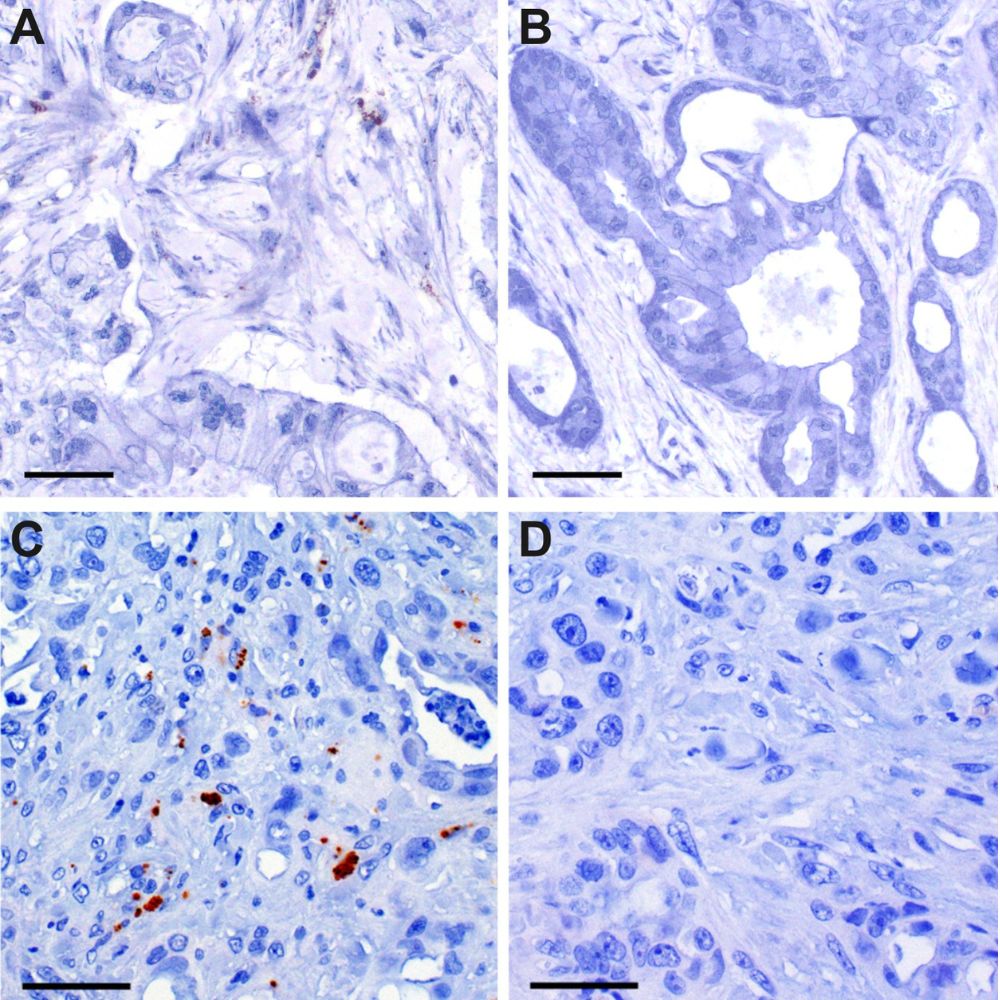

Immunhistochemischer Nachweis bakterieller Zellwandbestandteile (A/B Lipoteichonsäure, C/D Lipopolysaccharid) im Tumorgewebe von Bauchspeicheldrüsenkrebs-Proben. (Abbildung: BJC/nstitut für Allgemeine Pathologie)

Überleben von 28,5 auf 56 Monate fast verdoppelt

Im Rahmen der retrospektiven Studie haben die ForscherInnen um Michael Günther, Erstautor und Assistenzarzt bei Innpath (tirol kliniken) und Seniorautor Ormanns gesehen, dass das Überleben all jener PatientInnen, die aus unterschiedlichsten Gründen – meist Infektionskomplikationen nach der OP – vor Beginn der Chemotherapie mit Antibiotika behandelt

werden mussten, deutlich besser war. „Es ist offensichtlich so, dass diese antibiotische Therapie die Keime, die die Effektivität der Chemotherapie reduzieren, unterdrückt und dadurch die Wirksamkeit der Therapie steigt“, sagt Günther.

Die Studie in Zahlen gefasst: 342 Pankreastumoren wurden insgesamt untersucht. Während diejenigen PatientInnen, die von vornherein eine niedrige Bakterienlast im Tumor aufwiesen und ein Antibiotikum erhielten das beste Gesamtüberleben von 56,0 Monaten aufwiesen, verbesserte eine antibiotische Therapie die Prognose von PatientInnen mit hoher Bakterienlast im Tumor auf 29,6 Monate, im Vergleich zu 28,5 Monaten bei niedriger Bakterienlast ohne Antibiose. „Das sind zwar retrospektiv errechnete Werte. Sie zeigen aber klar, dass eine antibiotische Therapie in Zusammenhang mit dieser Chemotherapie die Prognose der PatientInnen deutlich verbessern kann“, freut sich Ormanns über die eindeutigen Ergebnisse seiner Forschung, die auch von KollegInnen in den USA untermauert werden konnten. Die amerikanischen ForscherInnen haben Ormanns zufolge dieselben Effekte sowohl in der adjuvanten Situation als auch bei fortgeschrittenen Pankreastumoren beobachtet.

Pankreaskrebs gehört zu den aggressivsten, schnell fortschreitenden Tumorformen. Bei etwa 80 Prozent der PatientInnen wird die Erkrankung erst in einem späten Stadium diagnostiziert. Nur etwa jede/r fünfte PatientIn kommt zum Zeitpunkt der Diagnose für eine Operation in Betracht, bei der das Tumorgewebe entfernt wird. „Diese PatientInnnen leben zwar länger, sie werden durch die Operation in der Regel aber nicht geheilt. Selbst die histopathologisch gesicherten, chirurgisch vollständig entfernten Erkrankungen haben ein hohes Rückfallrisiko. Das heißt, der Tumor kehrt nach rund 18 Monaten meist in Form einer Fernmetastase in der Leber, der Lunge oder im Bauchraum zurück“, erläutert Ormanns. Begleitend zur Operation wird den Betroffenen daher eine so genannte adjuvante Chemotherapie verabreicht, häufig mit dem Medikament Gemzitabin. „Das ist seit mehr als 15 Jahren Standard und hat die Prognose der PatientInnen deutlich verbessert. Im Vergleich zu anderen, moderneren Chemotherapeutika ist es etwas weniger effizient, dafür aber weniger toxisch“, so der Forscher. In der Praxis würden daher sehr viele, nämlich die schwachen, multimorbiden

PatientInnen nach wie vor die schonendere Gemzitabin-basierte Chemotherapie sowohl adjuvant als auch im palliativen Setting erhalten.

PatientInnen mit anderen Krebsformen profitieren von Erkenntnis

„Diese Publikation hat eine relevante klinische Bedeutung. Die Ergebnisse liefern einen neuen Behandlungsansatz, der schnell und unkompliziert in die Praxis umzusetzen wäre. Dazu kommt, dass Antibiotika weitverbreitete Medikamente sind, die schon lange zugelassen und sicher sind. Eine Kombinationstherapie mit Chemotherapeutika ließe sich somit leicht umsetzen“, sagt Ormanns. Dazu komme, dass derselbe Mechanismus auch bei anderen Tumorformen, die eine hohe Bakterienlast aufweisen, wie z.B. Gallengangs- oder Blasenkrebs, greifen kann und auch in diesen Fällen die PatientInnen von der Kombination Chemotherapie und Antibiotikum profitieren könnten. Zunächst gelte es nun aber, die Studienergebnisse zu validieren. Die Innsbrucker PathologInnen sind gerade dabei, eine entsprechende prospektive Beobachtungsstudie zu entwerfen und auch eine neuerliche retrospektive Untersuchung ist geplant, diesmal in Zusammenarbeit mit weiteren nationalen und internationalen Kooperationspartnern.

(Innsbruck, 8 Juli 2025, Text: T. Mair, Bilder: MUI/Institut für Allgemeine Pathologie)