Leitlinie für Gallengangskomplikationen nach Transplantation

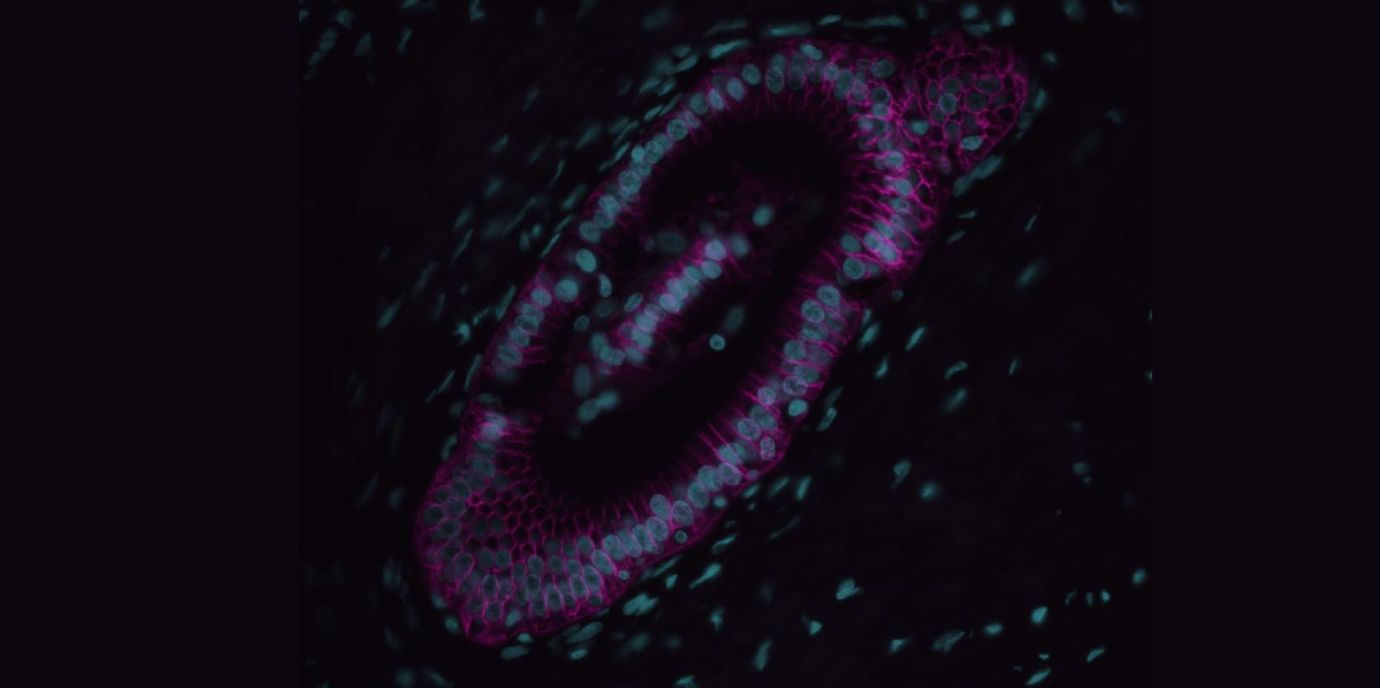

Unter der Federführung von Hannah Esser und Stefan Schneeberger von der Innsbrucker Univ.-Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie haben internationale ExpertInnen im Rahmen eines Treffens in Innsbruck erstmals Guidelines für die Klassifikation von Gallengangskomplikationen nach Lebertransplantation erstellt. Das British Journal of Surgery hat die Leitlinie nun veröffentlicht.

Vor gut einem Jahr, im Dezember 2023, kam an der Medizinischen Universität Innsbruck das Who is Who auf dem Feld der Gallengangsregeneration und -komplikationen zum BileducTx Meeting zusammen, um sich auf eine einheitliche Vorgehensweise bei der Klassifikation von Gallengangskomplikationen zu einigen. Solche Leitlinien gab es bisher nicht. Dabei entwickeln bis zu 30 Prozent der PatientInnen infolge einer Lebertransplantation Gallengangskomplikationen, die mitunter lebensbedrohlich sein können und eine neuerliche Transplantation erforderlich machen.

„Inzwischen forschen und publizieren viele Gruppen auf dem Gebiet, sodass man immer besser versteht, warum diese Komplikationen auftreten, aber sie werden bis dato noch nicht einheitlich klassifiziert“, schildert Hannah Esser den Hintergrund des Konsensus-Meetings.

Die Assistenzärztin an der Univ.-Klinik für Visceral-, Thorax- und Transplantationschirurgie hat das Treffen, zu dem ExpertInnen aus Großbritannien, Spanien, Belgien, den Niederlanden, Italien und der Schweiz angereist sind, gemeinsam mit Klinikdirektor Stefan Schneeberger organisiert und im Anschluss das Konsensuspapier verfasst. Die Publikation dazu ist nun im British Journal of Surgery erschienen.

Hannah Esser hat gemeinsam mit Stefan Schneeberger das BileducTx Meeting organisiert. (Foto: MUI/D. Bullock)

Basierend auf den kürzlich publizierten Forschungsergebnissen von Hannah Esser (Esser H, J Hep 2024, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2024.06.002) ist die Prävention und Behandlung von Gallengangskomplikationen in erreichbare Nähe gerückt. Zu diesem Kongress wurden weitere Forschungsergebnisse von internationalen Spitzenforschern zusammengetragen und gemeinsam diskutiert. „Die Forschungsgruppe aus Cambridge geht beispielsweise davon aus, dass kleine Microthrombi in den Gefäßen wichtig bei der Entstehung der Gallengangskomplikationen sind. Die Gruppen aus Rotterdam und Groningen, die ebenfalls sehr viel zu dem Thema publiziert, suspizieren einen Schaden der Progenitor-Zellen und wir forschen, wie die ExpertInnen in Edinburgh, zur Seneszenz“, sagt Esser über die unterschiedlichen Richtungen, die WissenschafterInnen derzeit verfolgen, um den möglichen Ursachen der teilweise schwerwiegenden Komplikationen auf den Grund zu gehen. Unterschiedlich ist auch die Nomenklatur. So würde ein und dieselbe Art der Komplikation oft unterschiedlich bezeichnet. Um aber Untersuchungsergebnisse und Messungen vergleichbar zu machen und in der Folge Methoden und Medikamente entwickeln zu können, die das Outcome verbessern, brauche es unbedingt Guidelines.

Die ExpertInnen haben nun gemeinsam eine Definition der Gallengangskomplikationen erarbeitet. Zudem sollen Gallengangskomplikationen, in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation, die seit langem in der Allgemeinchirurgie zur Einordnung des Schweregrads von chirurgischen Komplikationen etabliert ist, bezüglich des Interventionsbedarfs künftig genauer beschrieben werden. Esser, die bereits ihr PhD-Studium den Gallengängen gewidmet hat, hofft, dass durch den erreichten Konsens die Leitlinie breite Anwendung findet und daraus eine größere Vergleichbarkeit der Studien erzielt werden kann. Dies könne letztlich dazu führen, dass Lebern, die heute noch für die Transplantation abgelehnt werden müssen, in Zukunft behandelt werden können und die PatientInnen ein besseres Langzeitergebnis nach der Transplantation haben.

Forschungsarbeit:

Hannah Esser et. al., Consensus classification of biliary complications after liver transplantation: guidelines from the BileducTx meeting, British Journal of Surgery, Volume 112, Issue 5, May 2025, znae321, https://doi.org/10.1093/bjs/znae321

(Innsbruck, 14. Mai 2025 Text: T. Mair, Bilder: MUI/M. Buch, MUI/D. Bullock)

Link:

Univ. Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie Innsbruck